昨天邻居妈妈送一年级娃上校车之后问我:Raz要怎么读?你们当时怎么读的?

我实话实说:我女儿不怎么读Raz。网站很慢读起来费劲,她自己不是很喜欢读这个。(老读者可能有印象,她早期读过一点Raz,后来读得少,她喜欢读别的。)

她:那学校有要求怎么办?

我:学校也没强行要求,就是推荐阅读,读得多的小朋友学校定期发个证书啥的,我女儿好像从没得过这个证书。但是她读别的读得多。

她:再请教你,Raz要怎么精读?

我:你们每篇都精读吗?

她:差不多,爸爸带着,每篇都精读。

我:不要每篇都精读,有个10%拿来精读就够了,精读太慢,流畅性不够,影响阅读体验。

她:我也觉得是,一篇文章读一小时,我担心小孩子会觉得没意思,觉得是任务。

我:阅读如果能给孩子带来快乐带来愉悦感,如果ta经常能从书中找到自己喜欢的内容,就会喜欢上阅读。不要把阅读变成任务,会影响阅读的愉悦体验。

她:那我跟他爸爸说说,每周有个一两次精读就够了,其他时间我来带着泛读。

我:其实让孩子自己多看就好,不一定总要家长带着读。不要经常去检查孩子有没有看懂。孩子不傻,如果一本书看不懂,找不到吸引ta的地方,ta就会放下书的。反之,如果ta能拿着书一直看,说明有吸引ta的地方。至于看懂多少,只是时间问题。一次看不懂,两次,两次看不懂,三次,多看几次慢慢就懂了。

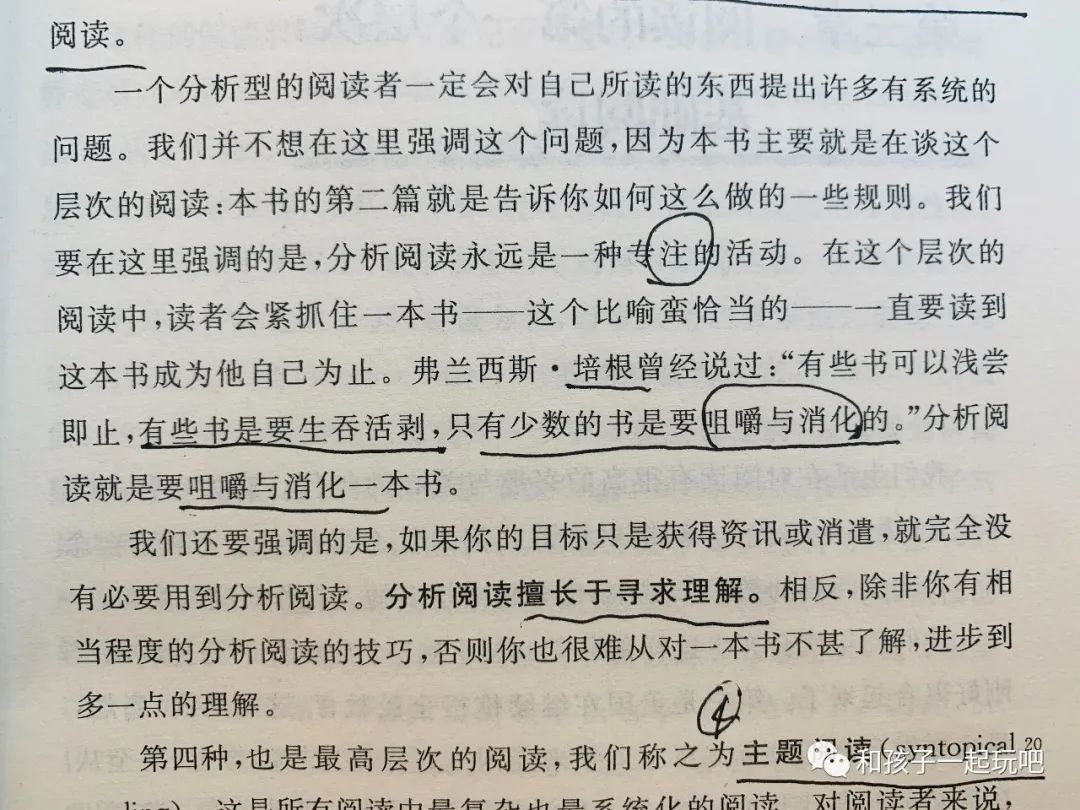

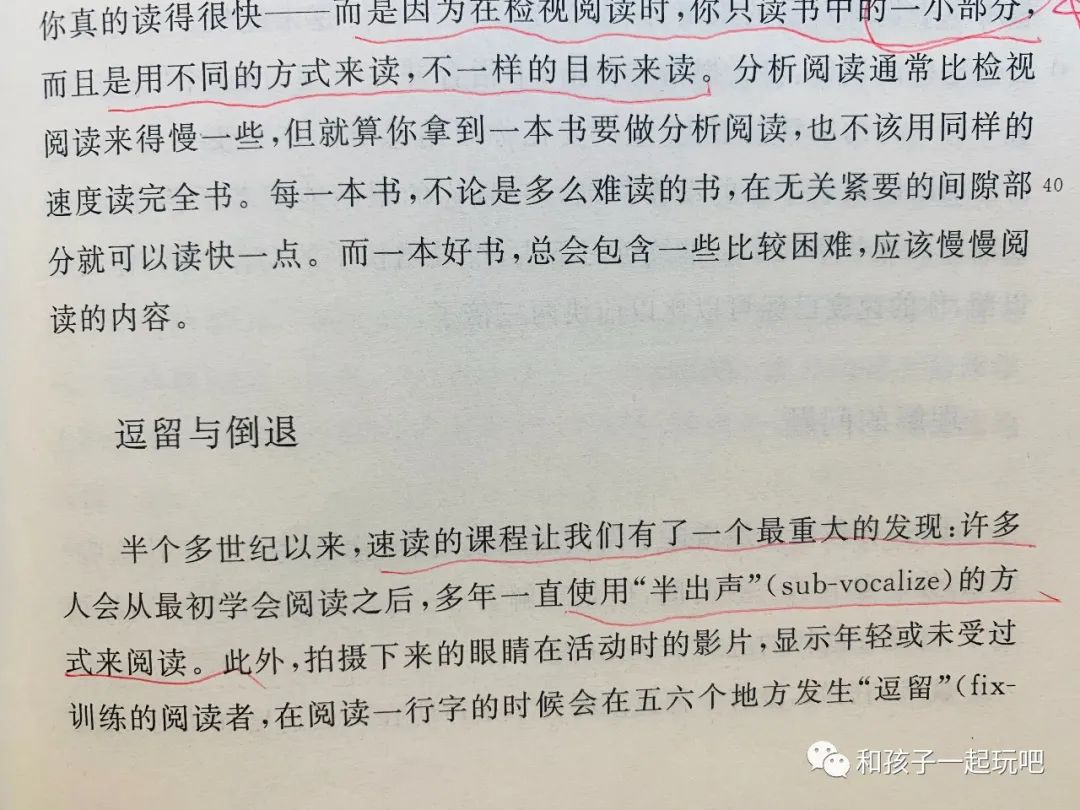

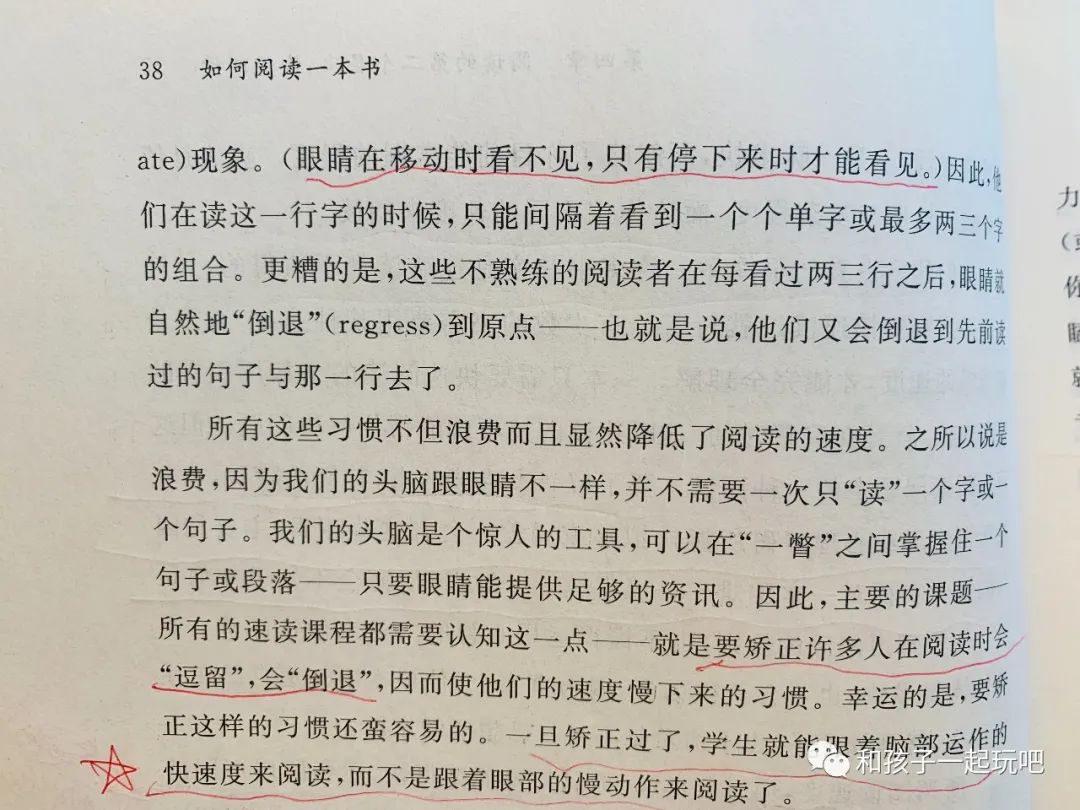

这段对话我发在了微博上,评论里有朋友问,“我会有点执着让他读出声”、“点出一些他可能不理解的词组”,这样子算泛读吗?对于“有点执着让孩子读出声”,我觉得很有必要重点拿出来说说,因为这些做法挺常见,由我们读书时的阅读习惯而来。朗读是需要的,但,不要执着于每次阅读都要“读出声”,也不要执着于每本书都要逐字逐句地阅读。我的建议是,少部分 书/文章 “读出声”“逐字逐句”(虽然我们小时候很习惯于“朗朗读书声”),大部分书不做这个要求。弗兰西斯.培根曾经说,“有些书可以浅尝即止,有些书要生吞活剥,只有少数的书要咀嚼与消化的。”生命有限,时间有限,每本书都仔细咀嚼,读的书就有限了。2,习惯性地“读出声”“逐字逐句”,非常不利于阅读速度的提高。《如何阅读一本书》中提到,同样长度的一个瞬间,眼睛能捕捉的词语数量,明显小于大脑能理解的词语数量。换句话说,大脑比眼睛快。作者提到的眼睛“逗留”“倒退”现象,我的理解是,如果我们逐字逐句地读,大脑会觉得工作量太小,然后就走神去了(“倒退”)。要让我们的大脑有活儿干,眼睛就要采取快速扫描的方式,而不是“逐字逐句”地“读出声”。以小菲姐举个例,她现在中英文的速度都明显比我快,曾经和她窝沙发上一起读《冬牧场》,几乎每一页都是她读完了我还没读完,总是她等我。有次生病请假在家几天,一天一本哈利波特,我曾经也怀疑她到底看懂没有,但作罢了,一方面我检查不来,她读的书太多了,我总不能一本一本去看,和她聊聊故事情节人物角色就好;另一方面我也觉得没必要,如果没有读进去,她也不可能抱着书一整天。昨晚我特地采访她平时读书怎么读的,为什么能读这么快。她说的方法和《如何阅读一本书》里提到的从原理上是一样的,就是扫描式地看,不是一行一行逐字逐句地读。(1)如果觉得不是很有意思的书,就一段一段地扫描,捕捉这一段里的关键信息,然后在某一两个关键信息那里停留时间长一点,读一下关键信息所在的那句话,就能大概抓住这段话在讲什么,然后跳到下一段。听她说完,只觉少年可畏啊,一些事情已经可以做我的老师了。如果当初我执着地让她“读出声”“每个字都要读到读懂”,可能她就没机会从大量阅读中琢磨出这些方法。还是那句话,如果孩子能从阅读中找到乐趣,ta就会愿意持续不断地阅读。随着阅读量上来,阅读速度、理解能力都会跟着上来。当你想指导孩子阅读的时候(写这篇文章不是说家长应该完全不过问孩子阅读的意思),要特别留意是不是会妨碍孩子阅读的乐趣。文图风格、题材类型、阅读的流畅性,都是重要影响因素。