时间:2024-05-19 浏览次数:360次

很多父母看到别人家的孩子,都是又羡慕又嫉妒。

然后再转头看看自家孩子,每天丢三落四、磨磨蹭蹭、一道计算题半小时还写不完,真的是气得直跺脚。

都是孩子,为什么差别那么大?

要知道,白菜在清水里泡是一个样,在盐水里泡又是另一个样。

我们楼上住着一家三口,每天晚上一放学就会传来怒骂声和争吵声。

妈妈常常教训孩子:

“我让你写作业是害你吗?

你现在不好好学习将来就得去要饭!

就你这样要饭可能都没人搭理你,你就等着饿死吧!”

孩子则是边哭边顶嘴:“你们凭什么管我?你们不是也天天一到家就看手机?你和我爸不也是小学毕业吗?你们怎么没饿死?”

爸爸时不时也会插上几句:“你看看你把孩子教成啥样了?都是你惯的!”

一家人天天互相指责、对骂,听着就让人头大。

父母跟孩子离的最近,相处时间最多,对孩子的影响自然也最深。

想起《正面管教》的作者,曾分享过自己的亲身经历。

有段时间,她发现孩子做事情总喜欢半途而废,玩魔方几分钟就不玩了,想看书没读几页就撂在了一旁。

她感觉很奇怪,就去问孩子到底怎么回事。

谁料孩子竟然说:“我是跟你学的啊!”

她这才想起,自己在写稿卡文时,总是会不耐烦地把稿纸揉成一团,扔进垃圾桶里,然后转头去做其他事。

她没想到,自己无意识的行为,竟然这么快就被孩子学会了,并形成了一种习惯。

从那之后,她就再不敢大意了。

其实,每个孩子,都是在家庭的习惯中长大的。

父母生活散漫,孩子也会随心所欲;

父母若是懒惰,孩子自然不会勤快;

父母习惯了摆烂,孩子也学不会上进。

你给孩子的,都是一些垃圾习惯、垃圾环境,那就难怪孩子不成才了。

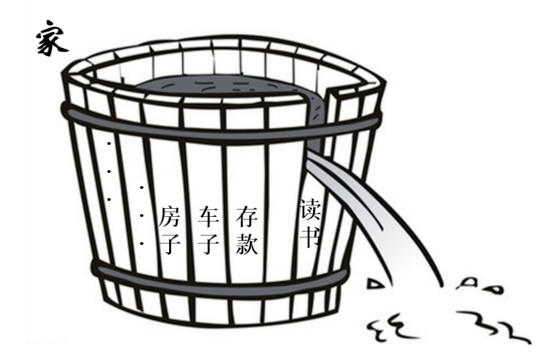

1.阅读的习惯

一个家庭最重要的,不是车子、房子和存款,而是读书的习惯。

想起央视主持人白岩松的成长经历。

父亲在他小时候就去世了,母亲一个人起早贪黑工作,晚上到家还得操持家务。

可哪怕再忙再累,母亲也会在睡前坚持看半个小时的书。

正是母亲的这一习惯,让白岩松也爱上了阅读。

当时的他虽然调皮,成绩也不算突出,却很喜欢去图书馆。

不管是大人的书,小孩的书,甚至很多奇怪的书,他都读得津津有味。

这个习惯,也一直延续到了现在。如今他回到家最爱的还是泡上一杯茶,捧起一本书来看。

而白岩松的儿子,在父亲的影响下,从小也成了一个小书迷。

儿子的空闲时间,从来不打游戏不玩手机,而是躲在房间里看各种书籍,还必须是纸质书。

学习上,儿子也不需要父母的督促,高三直接被保送到了国外留学。

老话说,积钱不如教子,闲坐不如看书。

父母爱阅读,家里有书香,便是对孩子最好的滋养和浸润。

刚开始,女儿叫苦连天,每次都哭着喊着要放弃。

但父亲却一直鼓励她,陪着她一起跑,两人硬生生坚持了200多天。

如今,女儿由内而外发生了很大变化,不仅体质变好了,脸上笑容也多了,整个人容光焕发、自信满满。

北大校长王恩哥说过,人的一生应该结交两个朋友,一个是图书馆,另一个就是运动场。

运动带给孩子的,不仅仅是强健的体魄,更是坚韧的性格和无限的勇气。

儿童心理学家曾追踪调研了不同阶层的家庭,结果发现孩子表现优异的家庭都有相似性:

父母都会温和地和孩子闲聊,与孩子保持良好的沟通。

正是这些互动带来的愉快体验,会给孩子的心理注入能量,让孩子努力向上。

想起学霸史恺昇,就有一个特别会聊天的爸爸。

爸爸会从一个小瓶盖,和他讲到圆周率;

玩弹珠游戏时,爸爸又顺便教会了他4x5和5x4的真正意义;

谈到外星人时,还能给他科普十进制和二进制的优势......

这种松弛愉快的闲聊,不是刻意教导,而是寓教于乐,同时还拉近了父子两人之间的关系。

彭凯平教授曾建议,每个家庭每天至少要有半个小时的闲聊时间。

少关注成绩,多分享生活;少一点指责,多一些共情。

这样,孩子才能有源源不断的心理能量,以更加饱满的情绪和状态投入到学习当中。

郑渊洁曾经说过,自己每天都会坚持凌晨4点半起床写作。

女儿看到了,就会问他:“为什么要这样做?”

郑渊洁告诉女儿,当我们把一天必须要做的事情先完成,再去做其他事情时,心里会更轻松,否则做什么也不会踏实。

在他的影响下,女儿每天放学都会先完成作业再去玩,从来不需要大人催促和管束。

有时候郑渊洁心疼女儿,说让她先休息会再写,女儿却说“写完了才能休息好”。

就这样,郑渊洁从来没为女儿的作业发过愁。

许多家长总是抱怨孩子,作业拖拉、生活懒散、沉迷网络,各种不自觉,殊不知孩子都是在跟着大人的行为走。

父母连自己都管不住,就更别指望孩子能自律。

04

“父母怎样穿衣服,怎样和别人谈话,怎样谈论其他人,怎样表现欢欣和不快,怎样对待朋友和仇敌,怎样笑,怎样读报......

所有这些对儿童都有很大的意义。”

Copyright 2023少年文武堂版权所有本站关键词:国内夏冬令营、国际夏冬令营、假日亲子营、团队定制